Escritores en la dictadura

Muchos escritores tienen que abandonar España al finalizar la guerra civil ante el temor de las represalias de la dictadura.

Escritores Exiliados

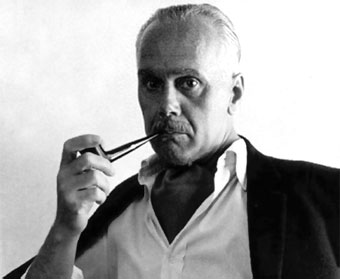

Pedro Salinas

Pedro Salinas

Serrano fue un escritor español conocido sobre todo por su poesía y ensayos.

Dentro del contexto de la Generación del 27 se le considera uno de sus mayores

poetas. Sus traducciones de Proust contribuyeron al conocimiento del novelista

francés en el mundo hispano-hablante. Al concluir la guerra civil española se

exilió en Estados Unidos hasta su muerte.

Luis Cernuda

Luis Cernuda

afrontó su marcha de España tras la Guerra Civil. Escocia, Inglaterra, Estados

Unidos, México... Siempre con la sensación de no ser reconocido más allá de un

pequeño círculo intelectual de la época. La periodista y escritora Eva Díaz

Pérez ha tomado a Cernuda como punto de partida de una conferencia en la que

expuso la situación de otros autores contemporáneos al andaluz que también

desarrollaron su carrera fuera de su país.

A la fuerza. Casi

medio siglo después, algunas de sus obras son casi imposibles de recopilar.

"Esta época no se está comportando como debería con la cultura", ha

señalado la finalista del Premio Nadal.

La racha de

centenarios que conmemoraban fechas de calado en las letras españolas ha ido

cayendo como un rosario de actos que han recuperado la obra de importantes

exiliados como el propio Cernuda, María Zambrano o Francisco Ayala. Sin

embargo, la periodista ha explicado que en sus investigaciones sobre la

literatura del exilio tuvo "problemas para encontrar algunos libros de

estos poetas que fueron publicados en México en los años 40 y 50" del

siglo pasado. Dichas obras nunca fueron puestas en circulación en España y su

temática –a menudo unida al país europeo– no le proporcionaban un interés

excesivo en el público americano.

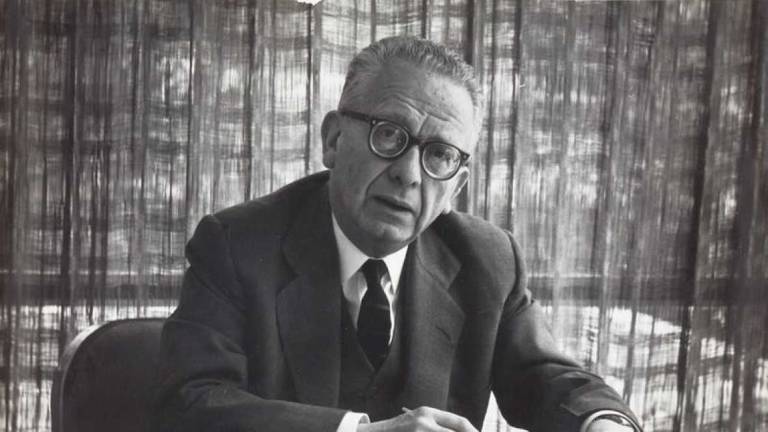

Max Aub

fue un escritor español.

Tras la Guerra Civil Española se exilió en la capital mexicana durante tres

décadas. En México se entregó a una increíble actividad cultural que le llevó a

interesarse por la pintura, llegando a inventarse un heterónimo pintor llamado

Jusep Torres Campalans, al que dedicó incluso una biografía (Jusep Torres

Campalans, 1958) y que consiguió hacer pasar por verdadero a la crítica

artística, organizando exposiciones de sus cuadros.

En México escribió la

mayor parte de sus obras entre las que destaca un ciclo compuesto por seis

novelas sobre la Guerra Civil Española, cuyo título general es El laberinto mágico.

Es su obra cumbre y está formada por Campo cerrado (1943), que evoca su

adolescencia en Castellón y Barcelona, escrita en París durante 1939; Campo de

sangre (1945), donde ya describe en toda su crudeza la Guerra Civil; Campo

abierto (1951), novela mucho más tradicional y galdosiana; Campo del moro

(1963), que informa sobre los estertores del régimen republicano en el Madrid

del coronel Casado y del catedrático Julián Besteiro, a punto de ser entregado

a las tropas franquistas tras liquidar a los comunistas. Esta fue la primera

novela del ciclo que se editó en España, pero con un falso pie de imprenta de

Andorra. Siguió Campo francés (1965), especie de recapitulación de todo lo

anterior donde medita sobre la derrota, y Campo de almendros (1968), obra maestra

indiscutible de la desesperación, la quiebra y la naturaleza humana, que

Gregorio Morán y el hispanista Ian Gibson consideran su mejor obra y compara a

Vida y destino de Vasili Grossman.

Un escritor al que se

condenó durante años -como a casi

todos los escritores de

su generación— a un doble exilio: el del destierro de su país tras la contienda

civil y el del destierro de la literatura de ese mismo país. Sin embargo, su

obra posee tal

densidad histórica,

debido a las circunstancias en que se produjo, que desconocerla es desconocer gran

parte de nuestra propia historia. Precisamente esa carga histórica ha

propiciado una

imagen unívoca y

fragmentaria de Max Aub, pues muchos lectores y críticos lo consideran un

escritor de corte

realista, políticamente comprometido con la República y fiel

cronista de su

tiempo y de su época. Y

si bien esa imagen no es falsa, es al menos parcial. Indudablemente es el

autor de la gran crónica

sobre la Guerra Civil y sus consecuencias, «el laberinto mágico», pero

también gustó del juego,

la mistificación y la invención para escribir sobre esa misma realidad,

dando lugar a una de las

obras más imaginativas e insólitas de la literatura española. Y creo que

hay que dar a términos

como imaginación, humor o juego literarios una trascendencia, importancia y

compromiso ético que quizá no han sido suficientemente reconocidos y valorados

por la

crítica, pues el humor de

Max Aub es un humor irónico, sutil e inteligente -en ocasiones negro

y amargo- que suele

utilizar en su obra como elemento estético y a la vez distanciador y crítico.

Franz Galich

Por lo que atañe

a Franz Galich, iniciamos este rápido recorrido por su novela Huracán corazón

del cielo, publicada en Managua en 1995. Podríamos pensar que el título alude

al fenómeno atmosférico y por sí mismo a la catástrofe. Tras una lectura de la

cosmogonía del Popul Vuh, nos percatamos que también es el génesis ya que la

expresión en conjunto se refiere a la deidad del viento, tormenta y fuego que

arrasó a los primeros hombres y luego se convirtió en renovación. En la novela,

Huracán es un guerrillero guatemalteco, mítico y luminoso, que guía al pueblo

hacia la liberación: “El silencio pobló la plaza, parecía desierta. El murmullo

de miles de voces se fue filtrando entre las piedras milenarias. . En la cima,

Huracán sonreía listo para emprender el vuelo hacia el azul infinito” (Galich,

1995: 168). Así termina la novela, en un anhelo de liberación que, en 1995,

sonaba bastante tardío. Sin embargo, trataremos de considerar dicha visión

retrospectivamente. No es una heroicidad propositiva –el Julio Antonio Mella de

Paradiso (1967) de Lezama Lima: “un Dios en la luz, no vindicativo, no obscuro,

no ctónico” (Lezama Lima, 2009: 287)–, sino analítica, dirigida hacia atrás en

la voluntad de sistematizar lingüísticamente el desastre. La lucha en Guatemala

se había ido consumiendo y los acuerdos de paz se firmaron en 1996. La novela

de Galich, en su visión de los acontecimientos que se habían desarrollado desde

la catástrofe del terremoto de 1976 hasta el final de la lucha armada, quiere

poner orden en los sintagmas del desastre; distribuir las responsabilidades,

absolver a los inocentes y librar a los oprimidos de la culpa metafísica. Por

esta razón se configura como aide-mémoire de las relaciones de causa y efecto

que llevaron a la guerra. Huracán corazón del cielo es una novela polifónica en

la que Galich emplea muchos registros, desde el diario4 hasta el monólogo,

pasando por la novela epistolar (donde las cartas de los guerrilleros se

dirigen al palacio presidencial ubicado simbólicamente en Xibalbá, que en la

religión Maya-Quiché es el infierno gobernado por deidades, estas sí,

ctónicas).5 Dicha pluralidad presenta al lector el abanico de actores sociales

involucrados en el conflicto: desde los revolucionarios o los indígenas

representados en términos de grupos homogéneos, hasta la individualidad de

Giordano, un profesor universitario, pasando por la crueldad del gobierno y del

ejército.

Rodrigo Rey Rosa

.

Una actitud lúcida frente

a la posibilidad del desastre, es la de Rodrigo Rey Rosa. El volumen Imitación

de Guatemala (2013) recoge las novelas breves del guatemalteco. Tres de ellas

interesan para nuestro discurso: Que me maten si... (1996), El cojo bueno

(1996) y Piedras encantadas (2001).8 El hilo conductor de las tres obras es la

escasa importancia de la relación entre la reconstrucción de los hechos, el

valor de la verdad y la justicia. Por razones diferentes (coerción de un poder

oculto o desinterés individual), la realidad es al mismo tiempo un conocimiento

tan explícito como inútil que, al impedir una relación antagonista a la culpa

criminal, no deja otra cosa que un resignado cinismo frente a la misma culpa

metafísica. En las novelas, de hecho, la determinación de los culpables se da a

través de un constructo lógico típico del policial pero, a diferencia de este,

en las novelas de Rey Rosa el hallazgo ingenioso de la realidad de los hechos

no es otra cosa que una circunstancia sin consecuencias.

Una primera tipología

es la de Que me maten si.... Un anciano escritor y periodista inglés trabaja

también como espía para tratar de averiguar los crímenes de los militares

contra los indígenas guatemaltecos. En una de sus misiones es detectado y

enseguida desaparece. Una amiga guatemalteca, huida de su país por sentirse

amenazada, decide volver para tratar de descubrir donde terminó su amigo. La

investigación la lleva hasta una verdad que le es vedada por el complot que se

le cierne encima y que ella (o el narrador) acata con resignación. Es el poder

que impone –a través de la violencia cual imposición de unos enunciados– el

conocimiento y que actúa sobre su articulación.

Horacio Castellano

Moya

.

Horacio Castellanos Moya

es quien en cambio se hunde en la locura lingüística del desastre. Este es el

legado de una desaforada violencia estatal o ideológica que acarrea la

imposibilidad de dimensiones interpretativas subjetivas: una serie de

paranoicos organizan versiones distorsionadas de la relación con el poder y la

realidad.

Antes de seguir tratando

acerca de la literatura de Castellanos Moya, nos detendremos en parte de la

obra de otro salvadoreño: Rafael Menjívar Ochoa. En novelas como Los años

marchitos (1990, escrita en los últimos años de la guerra salvadoreña que

termina en 1992 y desde su exilio mexicano, del que regresa solo en 1999) y

Cualquier forma de morir, publicada en cambio en 2006, se encuentran pautas de

la locura del discurso relacionada con el desastre. En la primera, Los años

marchitos, el narrador-protagonista es un actor de radionovela que, por falta

de trabajo, decide aceptar una “oferta” de la policía. Tiene que dar su voz a

la falsa confesión de un guerrillero, quien va a cargarse todas las acusaciones

sobre el secuestro y asesinato de un político importante. Por consiguiente, las

herramientas literarias de la novela siguen las pautas sintácticas del género

negro, por la investigación alrededor de las reales intenciones del Estado, y

del thriller, por la hipertrofia del suspense. Ambas modalidades policíacas se

interconectan en forma sinérgica para reforzar las potencialidades narrativas

de la novela: por un lado, la investigación exhibe la creación artificial de

una verdad (horrible y obscena); por otro, el thriller confiere a esta

“realidad” una dimensión intrínseca de agobio o, en palabras de Ricardo Piglia,

genera la sensación de que “la amenaza forma parte del paisaje y define el

espacio” (Piglia, 1979: 13). Es fácil entender que el narrador se encuentra en

un contubernio sin salida. El panóptico foucaultiano de Vigilar y castigar se

amplía a la vida cotidiana. El filósofo francés nos explica que el instrumento

ideado por Jeremy Bentham no se limita a la vigilancia del espacio de la

prisión, sino que se constituye cual metáfora del control en todos los

contextos del capitalismo; Foucault especifica ahí el dispositivo alrededor del

cual se definen los instrumentos y las formas de intervención del control en

los hospitales, las fábricas, las escuelas y, por supuesto, las cárceles

(Foucault, 2004: 224). El conocimiento por parte del Estado de los detalles de

la vida privada del protagonista lo obliga a participar en la narrativización

(o en la falsificación) de la realidad que el establismhment está armando. Esta

posición liminar entre un criterio de verdad (lo más) ontológico posible y otro

completamente artificial representa el desmoronamiento de la lógica escritural:

“Mi mundo lógico comenzaba a irse al demonio. O el tipo estaba loco o yo

era un verdadero imbécil” (Menjívar Ochoa, 1990: 75). Claro, las posibilidades

de mantener una actitud de confrontación racional con la realidad hacen oscilar

al narrador entre estas, la incredulidad y el miedo a la locura. No estamos

frente a una escritura vedada por las amenazas del Estado, sino frente a la

construcción de una teatralización de la realidad. La escritura del desastre,

por lo tanto, es la falsificación misma, la reiteración de la catástrofe social

que el aparato político e institucional respalda.

Comentarios

Publicar un comentario